Catégories

Recherche d'article

L’histoire de l’herboristerie en France

Vous êtes-vous déjà demandé d’où vient l’herboristerie en France, et pourquoi ce métier semble entouré de mystère aujourd’hui ? L’herboristerie n’est pas seulement un lieu où l’on vient acheter ses plantes, mais un savoir connu depuis l'Antiquité par des hommes et des femmes qui ont appris à connaître et à utiliser les plantes pour soigner et qui on transmit ce savoir pour que nous les herboristeries puissions vous offrir ce que la nature nous donne.

Des monastères du Moyen Âge jusqu’aux boutiques parisiennes du début du XXᵉ siècle, l’herboristerie a occupé une place importante dans la santé des Français. Pourtant, la profession a connu interdictions, bouleversements politiques et changements de lois qui ont fini par la marginaliser. Aujourd’hui, beaucoup ignorent que l’herboristerie était autrefois un métier reconnu, avec un diplôme officiel.

Cet article vous propose de remonter le fil du temps pour comprendre comment l’herboristerie s’est développée, pourquoi elle a été freinée, et où elle en est désormais. Vous y découvrirez les grandes étapes de cette chronologie, les personnages qui ont marqué ce métier, et les défis actuels qui entourent son retour possible en France.

Les origines de l’herboristerie en France

L’histoire de l’herboristerie en France commence bien avant que le mot “herboriste” n’existe réellement. Depuis l’Antiquité, les plantes médicinales occupent une place essentielle dans la santé des populations. Cette période fondatrice a posé les bases de ce qui deviendra, au fil des siècles, un métier à part entière. Pour comprendre l’herboristerie d’aujourd’hui, il faut d’abord remonter aux toutes premières pratiques et découvrir comment le savoir des plantes s’est transmis à travers les âges.

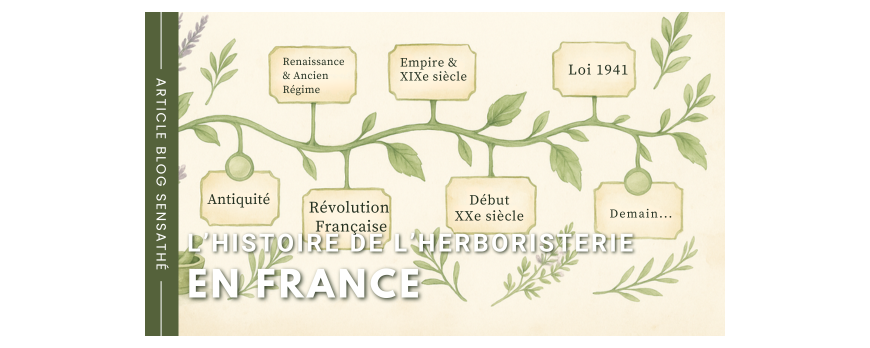

De l’Antiquité aux premiers moines herboristes

L’herboristerie ne date pas d’hier. En France, elle puise ses racines dans l’Antiquité, à une époque où la médecine et la nature étaient intimement liées. Les Gaulois, par exemple, utilisaient déjà les plantes pour soigner la fièvre, calmer les douleurs ou aider à cicatriser les plaies. Ce savoir, souvent transmis de manière orale, se mêlait à des croyances magiques ou religieuses.

Plus tard, sous l’Empire romain, les écrits de médecins célèbres comme Dioscoride ou Galien décrivaient des centaines de plantes médicinales et leurs usages. Ces textes ont traversé les siècles et ont servi de base aux générations suivantes.

C’est surtout au Moyen Âge que l’herboristerie prend un nouveau tournant. Les moines, dans leurs monastères, cultivent ce qu’on appelle des jardins de simples. Ces petits carrés de terre regroupent des plantes aux vertus médicinales soigneusement entretenues. Les moines étudient, récoltent, sèchent et préparent ces plantes pour soigner les malades. Leurs écrits, souvent conservés dans les bibliothèques monastiques, ont permis de préserver une grande partie de ce savoir.

Ainsi, dès ses débuts, l’herboristerie française se construit entre observation, expérimentation et transmission. Elle devient peu à peu un art à part entière, qui dépasse la simple cueillette de plantes.

Le rôle fondamental des jardins de simples au Moyen Âge

Les jardins de simples sont un élément clé de l’histoire de l’herboristerie en France. On les trouve dans presque tous les monastères, parfois dans des hôpitaux ou chez les nobles. Chaque plante y a sa place, souvent organisée selon ses usages : contre la fièvre, pour les douleurs, ou encore pour soigner les blessures.

Ces jardins sont bien plus que de simples potagers : ils servent aussi à la recherche. Les moines testent différentes méthodes de culture, notent les effets des plantes sur la santé et consignent tout cela dans des manuscrits.

Ces écrits constituent les premières formes de pharmacopées, sortes de livres recensant les plantes et leurs vertus.

Grâce à ces jardins, le savoir sur les plantes médicinales ne disparaît pas malgré les périodes troublées de l’Histoire. Bien au contraire, il s’enrichit. L’herboristerie devient une pratique structurée, ancrée dans la réalité de la santé des populations.

Sans le patient travail des moines et de leurs jardins de simples, l’herboristerie en France n’aurait sans doute pas eu le même destin.

Le développement de la profession d’herboriste

Après avoir pris racine dans les monastères et les traditions populaires, l’herboristerie en France commence à se structurer davantage à partir de la Renaissance et sous l’Ancien Régime. Peu à peu, ce savoir empirique se transforme en véritable métier, encadré par des règles et reconnu par les autorités. Comprendre cette période, c’est saisir comment l’herboristerie est devenue une profession à part entière, avant de connaître les bouleversements qui allaient suivre.

Les apothicaires et l’émergence des officines

Au fil des siècles, le commerce et l’usage des plantes médicinales quittent peu à peu les cloîtres des monastères pour entrer dans les villes. C’est là qu’apparaît la figure de l’apothicaire. Ces professionnels tiennent boutique, qu’on appelle des officines, où ils vendent des plantes, des poudres, des sirops et diverses préparations destinées à soigner.

Les apothicaires possèdent un savoir à la fois botanique et chimique. Ils apprennent à identifier les plantes, à les transformer en remèdes et à conseiller les clients. Leur métier est soumis à des règles strictes, avec des examens pour obtenir le droit d’exercer. Les corporations d’apothicaires veillent à la qualité des produits vendus et protègent leur savoir-faire.

Cette période marque une étape importante dans l’histoire de l’herboristerie : le savoir des plantes sort du domaine strictement religieux pour devenir une activité commerciale et réglementée, au cœur des villes.

Le diplôme d’herboriste sous l’Ancien Régime

Au XVIIIᵉ siècle, l’herboristerie prend une dimension encore plus officielle. Louis XVI institue, en 1778, le diplôme d’herboriste. Désormais, toute personne souhaitant vendre des plantes médicinales doit suivre une formation et réussir un examen devant le Collège de Pharmacie.

Cette réglementation vise à éviter les erreurs ou les abus qui pouvaient mettre la santé des gens en danger. Le métier d’herboriste est reconnu comme distinct de celui de pharmacien, même si leurs domaines se recoupent parfois. Les herboristes se spécialisent dans la connaissance des plantes, leur cueillette, leur séchage et leur vente.

Sous l’Ancien Régime, l’herboristerie devient ainsi une profession respectée. Les herboristes tiennent boutique, conseillent les clients et participent à la santé publique, notamment dans les milieux populaires qui n’ont pas toujours accès aux médecins.

Herboristerie et révolution : entre interdictions et réformes

La Révolution française va bouleverser bien des aspects de la société, et l’herboristerie en France n’y échappe pas. Entre la remise en cause des corporations, la volonté de centraliser la santé publique et la naissance de nouvelles lois, cette période est synonyme de profonds changements. Pour les herboristes, c’est le début d’un chemin semé d’obstacles, où leur métier se voit tour à tour reconnu, puis menacé.

Les bouleversements de la Révolution française

Avec la Révolution, la France connaît un grand élan de modernisation et de réorganisation. Les anciennes corporations, jugées trop fermées et contraires aux idées de liberté, sont supprimées. Cela concerne aussi les apothicaires et les herboristes, dont les privilèges et l’organisation professionnelle sont remis en question.

La santé devient un enjeu public. L’État veut contrôler la qualité des remèdes vendus pour éviter fraudes et charlatanisme. Les herboristes doivent désormais prouver leurs compétences, sous peine de sanctions. Pour beaucoup, c’est une période difficile : certains perdent le droit d’exercer, d’autres continuent malgré tout, souvent dans la clandestinité ou en adaptant leurs activités.

La réglementation de Napoléon et la distinction avec la pharmacie

Sous Napoléon Bonaparte, la santé publique continue d’être strictement encadrée. En 1803, une loi impose que seuls des professionnels diplômés puissent vendre des plantes médicinales. Le métier d’herboriste est maintenu, mais il est clairement séparé de celui de pharmacien.

Les herboristes peuvent vendre des plantes simples, mais ils ne doivent pas fabriquer de préparations complexes ni donner de conseils médicaux trop précis.

Cette distinction, instaurée par Napoléon, marque le début d’une forme de méfiance officielle envers la profession.

Pourtant, malgré ces contraintes, les herboristes gardent un rôle essentiel, surtout auprès des classes populaires. Ils restent les spécialistes des plantes médicinales, ceux vers qui les gens se tournent quand ils cherchent des remèdes naturels ou qu’ils n’ont pas les moyens d’aller chez le médecin.

Le XXᵉ siècle : l’essor puis le déclin de l’herboristerie

Après les réformes de Napoléon, l’herboristerie en France poursuit son chemin et connaît même une belle période de prospérité au début du XXᵉ siècle. Mais cette réussite sera de courte durée. Entre progrès scientifiques, évolution des mentalités et décisions politiques, la profession va subir un coup dur dont elle peine encore à se relever. Comprendre cette époque, c’est saisir pourquoi l’herboristerie est aujourd’hui si peu présente dans notre paysage.

La prospérité des herboristes au début du siècle

Au début des années 1900, les herboristes sont nombreux en France. On en compte plus de 4 000 dans le pays. Dans les grandes villes comme Paris, leurs boutiques attirent une clientèle variée : personnes modestes cherchant des remèdes abordables, passionnés de plantes, ou simples curieux.

Les herboristes proposent des plantes sèches, des poudres, des infusions, mais aussi des conseils personnalisés. Leur rôle est reconnu, notamment dans les quartiers populaires, où la médecine traditionnelle reste souvent la première solution avant de consulter un médecin.

C’est une époque où l’herboristerie est synonyme de proximité et de confiance. Les herboristes font partie du quotidien des Français, au même titre que le boulanger ou le cordonnier.

L’ordonnance de 1941 et la suppression du diplôme d’herboriste

Malheureusement, tout bascule en 1941, sous le régime de Vichy. Une ordonnance supprime purement et simplement le diplôme d’herboriste. À partir de cette date, plus aucun nouvel herboriste ne peut s’installer légalement en tant que tel, sauf à détenir le diplôme obtenu avant cette interdiction.

La raison officielle est de mieux encadrer la vente de plantes médicinales et d’éviter les risques pour la santé publique. Mais pour de nombreux spécialistes, cette décision marque surtout la volonté des pharmaciens de garder le monopole de la vente de produits de santé.

Peu à peu, les herboristes et les herboristeries disparaissent. Les boutiques ferment, faute de repreneurs diplômés. Les plantes médicinales passent sous le contrôle exclusif des pharmaciens. Ce décret de 1941 reste encore aujourd’hui un point de blocage majeur pour la profession en France.

Pour beaucoup, cette ordonnance a mis un terme brutal à une tradition séculaire, laissant un vide que certains tentent encore de combler.

Renaissance et avenir de l’herboristerie en France

Même si le décret de 1941 a porté un coup dur à l’herboristerie en France, la passion pour les plantes médicinales n’a jamais complètement disparu. Ces dernières décennies, on assiste à un regain d’intérêt pour le naturel, le bien-être et les savoirs traditionnels. L’herboristerie se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins : entre nostalgie d’un passé riche et espoirs d’une reconnaissance officielle à l’avenir.

Les mouvements pour la réhabilitation du métier

Depuis plusieurs années, des associations, des syndicats et même certains parlementaires militent pour le retour du diplôme d’herboriste. Leur argument est simple : la demande existe. Beaucoup de Français veulent se soigner ou se soulager avec des plantes, mais manquent de professionnels spécialisés pour les conseiller.

Ces mouvements rappellent que l’herboriste ne se substitue pas au médecin ni au pharmacien, mais qu’il possède un savoir précieux sur l’usage des plantes au quotidien. Des projets de loi ont été déposés pour rétablir la profession, mais jusqu’à présent, aucun n’a abouti.

Pourtant, l’herboristerie pourrait représenter une alternative précieuse, notamment pour désengorger le système de santé et répondre à la quête actuelle de solutions naturelles.

Les enjeux législatifs et sanitaires actuels

L’une des grandes questions qui freine la renaissance de l’herboristerie en France est la législation. Aujourd’hui, seules certaines plantes dites “libres” peuvent être vendues en dehors des pharmacies, dans des herboristeries ou magasins spécialisés. Pour les autres, leur vente est strictement réservée aux pharmaciens.

Cette frontière, parfois floue, entretient une grande confusion chez les consommateurs.

De plus, les autorités de santé craignent les risques liés à une mauvaise utilisation des plantes : interactions avec des médicaments, effets secondaires, toxicité de certaines espèces. C’est pourquoi l’État hésite à rétablir le métier d’herboriste sans un cadre strict.

Cependant, dans d’autres pays européens, comme la Belgique ou la Suisse, l’herboristerie est reconnue et encadrée, prouvant qu’une cohabitation entre médecine moderne et traditions végétales est possible.

En France, l’avenir de l’herboristerie reste donc ouvert, mais dépendra des choix politiques et des débats sur la santé publique.

Questions fréquentes sur l’histoire de l’herboristerie en France

Le diplôme d’herboriste a été supprimé en 1941 par le régime de Vichy. Officiellement, cette décision visait à mieux contrôler la qualité des plantes médicinales vendues et à protéger la santé publique. Mais beaucoup estiment qu’elle a surtout permis aux pharmaciens de garder le monopole sur la vente des plantes. Depuis, plus aucun diplôme officiel d’herboriste n’existe en France, ce qui a entraîné la disparition progressive de la profession.

Un pharmacien est un professionnel de santé diplômé, autorisé à vendre tous types de médicaments, y compris ceux contenant des plantes médicinales. Il peut aussi réaliser des préparations plus complexes.

L’herboriste, lui, est spécialisé dans la connaissance et la vente des plantes simples, sous forme brute ou sèche (tisanes, poudres, feuilles…). Aujourd’hui, la profession d’herboriste n’est plus reconnue officiellement en France, même si certains pratiquent encore en tant que conseillers ou vendeurs spécialisés.

Oui, mais plus de façon officielle comme autrefois. Il n’existe plus de diplôme spécifique d’herboriste en France depuis 1941. Cependant, certains passionnés ou professionnels travaillent toujours dans des boutiques spécialisées, conseillent sur les plantes et proposent des produits naturels.

Chez Sensathé, ce sont des conseillers en phytothérapie, en micronutrition et en naturopathie qui se trouvent derrière chaque fiche produit et chaque article de blog. Grâce à leurs connaissances sur les plantes, leurs bienfaits et leurs usages, ils peuvent vous conseiller et transmettre leur savoir.

Cependant, la loi limite ce que nous pouvons indiquer directement sur les fiches produits. C’est pourquoi nous avons créé un guide de phytothérapie et un blog Sensathé pour partager nos connaissances de façon plus approfondie. Vous y trouverez des informations fiables et détaillées pour mieux comprendre comment les plantes médicinales peuvent contribuer à votre bien-être.

L’herboristerie désigne surtout l’art de choisir, récolter, préparer et vendre des plantes médicinales. Historiquement, l’herboriste est celui ou celle qui connaît les plantes, leurs vertus et leurs modes d’emploi. Son métier est très lié à la tradition, aux savoirs populaires et à la vente de plantes sous forme brute : feuilles, fleurs, racines, graines, etc.

La phytothérapie, elle, est une discipline médicale ou paramédicale. Elle correspond à l’utilisation des plantes pour prévenir ou accompagner le traitement de certains troubles de santé. Elle peut utiliser des extraits plus concentrés que ceux qu’on trouve simplement en herboristerie, comme des extraits secs, des gélules, ou des formes standardisées. La phytothérapie peut être pratiquée par des professionnels de santé ou des conseillers spécialisés, qui connaissent les indications, les contre-indications et les interactions possibles avec d’autres traitements.

En résumé, l’herboristerie se concentre sur la plante brute et la tradition, tandis que la phytothérapie va plus loin en intégrant la plante dans une démarche de santé, parfois avec des produits transformés ou dosés spécifiquement.

Pour reconnaître une herboristerie de qualité, plusieurs critères peuvent vous guider :

- Transparence des informations : une bonne herboristerie indique clairement l’origine des plantes, leur nom latin, leurs parties utilisées (feuilles, racines, fleurs…) et leur mode de culture (biologique ou non).

- Qualité des produits : les plantes doivent être bien séchées, propres, sans poussière excessive, ni traces de moisissure. Leur couleur et leur parfum sont souvent des indices de fraîcheur.

- Conseils professionnels : même si le titre officiel d’herboriste n’existe plus en France, une herboristerie sérieuse dispose de personnes compétentes capables de répondre à vos questions, de vous conseiller et de vous orienter si besoin vers un professionnel de santé.

- Engagement légal et éthique : elle respecte la législation sur la vente des plantes médicinales et ne fait pas de promesses miracles ou interdites par la loi.

- Traçabilité : elle peut fournir des certificats d’analyse ou de qualité sur demande, notamment pour les plantes bio.

Chez Sensathé, nous mettons un point d’honneur à sélectionner nos plantes BIO avec rigueur, à garantir leur traçabilité, et à proposer des conseils adaptés, grâce à notre équipe formée en phytothérapie, micronutrition et naturopathie. Notre objectif est de vous accompagner en toute confiance vers un mieux-être naturel.